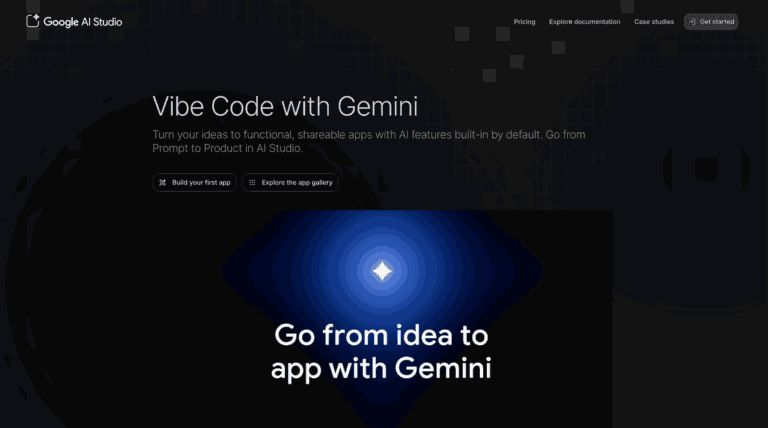

2025年版「Vibe Coding完全ガイド」――アイデアをコードに変える新たな開発フロー

目次

1. 新しい開発の扉:Vibe Codingとは何か

2025年、Appwriteのブログで公開された「The Complete Vibe Coding Guide」1では、これまで「こう書く/こう組み立てる」という感覚であったコード設計・記述を、より自然言語で定義し、AIがそれを読み解いてコードへ変換する“開発スタイル”の全体像が示されています。

この流れでは、開発者が入力すべきは「何を」「どんなふうに」「なぜ」という“意図”と“文脈”であり、AIがその上でそれを「どう実装するか」を担うという構図です。

つまり、これまでエンジニアリングの多くを占めていた「コードを書く時間」「ボイラープレートを用意する時間」が大きく削減され、「仕様を言葉で定義し、検証し、反復する」サイクルの比重が上がってきています。

2. 実践ステップと活用ツール:アイデアから実装まで

ブログでは、Vibe Codingを進めるための具体的な流れと、それを支えるツール群も明示されています。ここでは特に重要なポイントを抜き出します。

・ステップの流れ

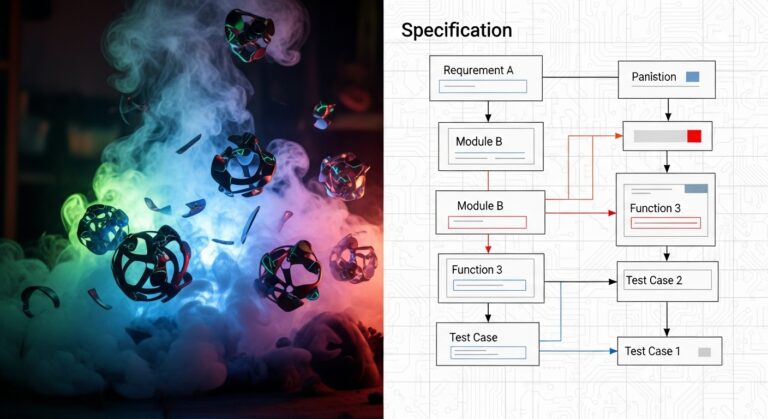

- 要件を言葉で記述:「ユーザー登録/タスク作成/進捗ダッシュボードを持つアプリ」といった、機能・役割・フローを自然言語でまとめます。

- AIによるスケルトン生成:前段で記述された意図を元に、UI構成・データモデル・API構築など骨組みをAIが生成します。

- 対話的・反復的な修正:「ボタンを青く」「タスクをドラッグ&ドロップに変更」といった指示を自然言語で行い、AIと対話しながら改善します。

- レビュー・テスト・デプロイ:生成されたコードに対して人がテスト/レビューを行い、実運用レベルへと引き上げます。質や安全性を維持するためのプロセスが不可欠です。

・おすすめツールの例

- AIチャット形式から始めるコード生成:高汎用な言語モデル

- 専用IDE/拡張機能:例えばVS Codeベースで、コードベースの理解・変更を対話形式で支援するもの。

- 生成されたコードをチーム運用可能な状態にするためのガバナンス・レビュー仕組み。

このように「アイデア → 記述 → 生成 → 対話修正 → 運用」という流れが整理されており、AIを“道具”としてではなく“共創者”として扱う姿勢が際立っています。

3. その魅力と同時に押さえるべき課題

この流れには多くの可能性がありますが、無条件に飛び込むべきものでもありません。実際に技術組織として向き合うべき視点も併せて確認しましょう。

魅力

- 迅速なプロトタイピング:言語で仕様を定義できるため、従来数日〜数週間かかっていた立ち上げが数時間〜数日で可能になるケースがあります。

- エンジニアの役割変化:手動でコードを書く時間が減り、設計・ユーザー価値・運用・テストといった高次タスクに時間を振り向けられます。

- 非専門家もアイデア実装可能:仕様を言葉で表現できる限り、プログラミング経験が浅くても“動くもの”を作り出せる時代が近づいています。

課題

- 品質・セキュリティの確保:生成されたコードが最適化/安全/保守可能であるとは限りません。レビュー体制やテスト自動化を必ず設ける必要があります。

- 曖昧な指示のリスク:「いい感じにして」という曖昧な言葉では、AIは意図を読み間違えやすく、期待と結果にズレが生まれます。明確な仕様が鍵です。

- 既存システムとの統合:既存コードベース・複雑なドメインロジック・運用中システムへVibe Codingを導入するには、単純なゼロからの新規開発以上に留意すべき点があります。

- “速さ”と“価値”のバランス:速く生成できるからといって、本番運用で価値を生むわけではありません。エンジニアリングとして確かな構造・責任・可視性を持つことが不可欠です。

4. 開発者・チームが今すぐできる準備

この概念を自分たちのプロジェクトに活かすため、準備すべきアプローチを提案します。

- 小規模/低リスクのプロジェクトから試す。例えば社内用ツールやプロトタイプでVibe Codingの流れを体験することで、メリットと課題を把握しましょう。

- プロンプト設計を磨く。AIと“会話”するためには、仕様を言語化するスキルが今まで以上に重要になります。明確・具体・文脈を持たせた記述を心がけましょう。

- レビュー・テスト・運用プロセスを早期に設計。生成されたコードでも「誰が」「何を」「どう検証するか」という体制をあらかじめ整えておけば、安心して拡大できます。

- チーム文化の変化を意識。AIと協働する開発では、「失敗を恐れずに修正する」「変化を受け入れる」「継続的に学習する」マインドセットが不可欠です。

- 継続学習と評価。生成された結果をそのまま受け入れず、コード品質・保守性・セキュリティ観点で振り返りを行い、ツール選定やワークフロー改善を行っていくことが鍵です。

2025年の今、「Vibe Coding」は単なる話題ではなく、技術チーム・開発組織が将来を見据えて動き出すべきテーマです。もしあなたが「より速く、より価値を出せる開発」を模索しているなら、この流れに対して少しでも“手を動かして試す”価値があります。

言葉で描いたアイデアが、コードとして瞬く間に姿を現す――その世界に、準備を始めましょう。

参照元:

1. Vibe coding guide 2025: Build smarter with the best AI coding assistants