【革命!開発者必見!】Cursor 2.0が開発を変える!|独自AI「Composer」と8つのエージェント並列実行で実現する次世代コーディング

2025年10月29日、AI搭載コードエディタの最前線を走るCursorが、待望のバージョン2.0をリリースしました。このアップデートは、単なる機能改善にとどまらず、AIコーディングの概念そのものを再定義する革命的な変化をもたらしています。

https://cursor.com/ja/blog/2-0

今回のリリースで注目すべきは、Cursorが独自開発した超高速コーディングモデル「Composer」と、最大8つのAIエージェントを同時並行で実行できるマルチエージェント・インターフェースです。従来の「ファイル中心のIDE」から「エージェント中心の開発環境」へと設計思想を根本から転換したCursor 2.0は、開発者の働き方を大きく変える可能性を秘めています。

本記事では、Cursor 2.0の全貌を技術的な詳細から実用性まで、徹底的に解説します。

目次

Cursor 2.0の全体像:2つの大きな柱

Cursor 2.0は、以下の2つの大きな柱で構成されています。

1. Composer:独自開発の超高速コーディングモデル

Cursorが独自開発したコーディング特化型AIモデルです。同等の知能レベルを持つモデルと比較して4倍高速という圧倒的なスピードを実現し、ほとんどのタスクを30秒未満で完了します。

2. マルチエージェント・インターフェース

最大8つのAIエージェントを並列実行できる、全く新しいユーザーインターフェースです。

この2つの柱が組み合わさることで、Cursor 2.0は従来のAIコーディングツールとは一線を画す開発体験を提供します。

Composer:コーディング特化で4倍速を実現した独自AIモデル

圧倒的な処理速度が生む新しい開発体験

Composerの最大の特徴は、その処理速度です。公式発表によれば、同等の知能レベルのモデル比で4倍高速であり、ほとんどのターンを30秒未満で完了します。実際のユーザーによる実測では、Claude 4.5 Sonnetより約3倍速いというデータも報告されています。

この高速性により、開発者はAIと素早く反復しながらコーディングを進めることができます。従来のAIコーディングツールでは、AIの応答を待つ時間が開発フローを途切れさせる要因となっていましたが、Composerはこの問題を根本から解決しています。

強化学習で鍛え上げられたコーディング能力

Composerは、大規模なコードベースで実際のソフトウェアエンジニアリング課題を解決するように訓練されています。訓練には強化学習(RL)が採用されており、モデルは以下のような本番運用レベルのツール群へのアクセスを与えられています。

- セマンティック検索(コードベース全体)

- コードの編集・読み取り

- ターミナルコマンドの実行

- 文字列のgrep

- リンターエラーの修正

- ユニットテストの作成と実行

強化学習の過程で、Composerは効率的なツール使用、並列性の最大化、複雑な検索の実行といった有用な振る舞いを自発的に身につけたことが確認されています。これは、単に人間が設計したルールに従うのではなく、モデル自身が最適な問題解決方法を学習したことを意味します。

技術的基盤:MoEアーキテクチャとMXFP8

Composerは、Mixture-of-Experts(MoE)アーキテクチャを採用した大規模言語モデルです。長いコンテキストの生成と理解に対応しており、大規模なコードベースでも高い性能を発揮します。

特筆すべきは、MXFP8(低精度フォーマット)でネイティブに訓練されている点です。これにより、学習後の量子化を行わずに高速な推論を実現しています。トークン生成速度は約200 tokens/second(標準化後)に達し、対話的な開発体験に十分な速さを備えています。

Composerの得意分野と弱点

得意分野

Composerは、以下のような分野で特に高い能力を発揮します。

UI構築能力も非常に高く、オセロ、ガントチャート、迷路ゲームなどの比較的複雑なアプリケーションをワンショットで実装しやすくなっています。

また、大規模コードベースの理解と作業が格段に得意です。セマンティック検索により、コードベース全体を俯瞰しながら適切な編集を行うことができます。

複数ステップのコーディングタスクでも高い信頼性を発揮し、初期テスターからは「素早く反復できて快適」「複数ステップのコーディングタスクで信頼できる」といった評価が寄せられているとのことです。

弱点

一方で、Composerの強みは明確に「コーディング」に絞られています。

純粋な知能や汎用的な推論能力は、GPT-5やSonnet 4.5などの他のフロンティアモデルに劣ります。論理パズルや社会問題への回答、ダジャレなどの非コーディングタスクは苦手です。

体験したYouTubeのレビュアーも、「純粋な知能のところではない」「複雑な思考とかは本当に足りない」と指摘しています。

Composerのポジショニング

Composerは、知性や汎用性で勝負するのではなく、コーディング速度重視のコーディング特化のコーディング・アシスタントという独自のポジションを確立しています。

これは、Cursor Tabの開発経験から生まれた実用重視の設計です。開発者は、対話的に使えてコーディングのフローを途切れさせない、最も賢いモデルを求めていることがわかり、その需要に応える形でComposerが開発されました。

Cursor Benchによる性能評価

Composerの性能は、Cursorが独自に開発したCursor Benchで評価されています。このベンチマークは、Cursorのエンジニアおよび研究者による実際のエージェントへのリクエストと、それに対する人手で厳選した最適解で構成されています。

重要なのは、この評価がエージェントの正確性だけでなく、対象コードベースにおける既存の抽象化やソフトウェアエンジニアリング慣行への整合性も測定している点です。つまり、単に動くコードを生成するだけでなく、プロジェクトの文脈に適したコードを生成できるかが評価されています。

ベンチマーク結果では、Composerは以下のような位置付けとなっています。

- Best Open(Qwen Coder、GLM 4.6など)を大きく上回る

- Fast Frontier(Haiku 4.5、Gemini Flash 2.5など)と同等以上

- Frontier 7/2025(2025年7月時点の最良モデル)に匹敵

- Best Frontier(GPT-5、Sonnet 4.5)には及ばない

つまり、Composerは最高峰のモデルには届かないものの、速度と性能のバランスで見れば、現時点で最も実用的なコーディングモデルの一つと言えます。

この辺りは別のモデルと使い分けを行っていくことで効率的に開発できそうだと感じます。SDDを用いて仕様書を作成させ、最初のコーディングはComposerに、レビューや修正などをBest Frontier(GPT-5、Sonnet 4.5)に任せるという形が良いでしょう。

マルチエージェント・インターフェース:エージェント中心の新しい開発環境

設計思想の根本的転換

Cursor 2.0で最初に目を引くのは、完全に刷新されたユーザーインターフェースです。従来のIDEがファイル操作を中心としていたのに対し、新しい設計では成果物に集中し、詳細はエージェントに任せるというようなユーザーインターフェースとなっています。

この転換は、開発者の役割を「コードを書く人」から「システムを設計し、AIを指揮する人」へと変化させる可能性を秘めているのではないでしょうか。

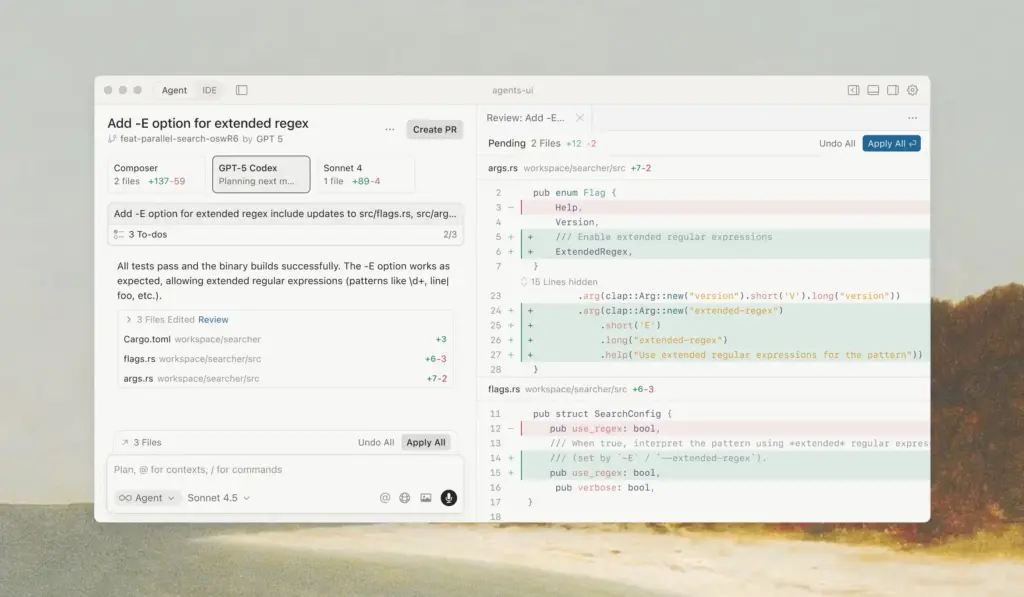

エージェントモードとエディターモード

Cursor 2.0では、Command + E(Mac)で2つのモードを瞬時に切り替えられます。

エディターモードは、従来のCursorやVSCodeに近い、コード中心の表示です。詳細なコードレビューや編集が必要な場合は、このモードに切り替えます。

エージェントモードは、チャット画面が中央に配置され、AIエージェントとの対話に集中できます。コードの変更差分は右側に表示され、レビュー(承認・棄却)が可能です。

この2つのモードを自由に行き来することで、「AIとの対話」と「コードの詳細確認」をシームレスに切り替えることができます。

最大8つのエージェントを並列実行

Cursor 2.0の最も革新的な機能が、最大8つのAIエージェントを同時並行で実行できる仕組みです。

各エージェントはgit worktrees(一つのリポジトリから複数の作業ディレクトリを作成する仕組み)やリモートマシンを活用し、相互に干渉することなく独立して作業を進めます。これにより、ファイル競合を防ぎながら、複数のアプローチを同時に試すことができます。

使用シナリオ

この機能は、以下のようなシナリオで威力を発揮します。

同じ問題に対して複数のアプローチを試行し、最良の結果を選択することで、最終的な出力の品質が大きく向上します。公式も「複数のモデルに同じ問題へ取り組ませ、最良の結果を選ぶことで最終的な出力が大きく向上する」と説明しており、特に難易度の高いタスクで効果的です。

大規模なリファクタリングでは、異なる部分を異なるエージェントに担当させることで、作業を並行して進めることができます。

複数の機能実装の同時進行も可能です。例えば、「Composer 2体」「Grok Code 3体」を同時に起動し、一番良い実装を採用する、といった使い方ができます。

ユーザーの評価

この機能に対しては、賛否両論の反応があります。

肯定的な意見としては、「難しい問題で最適解を選べる」「並行開発が実現」といった声があります。

一方、懐疑的な意見としては、「同じ機能を競わせるのは非効率では」「その場面が少ない」という実用性への疑問も呈されています。

実際の開発現場でどの程度活用されるかは、今後のユーザーフィードバックを待つ必要がありそうです。

内蔵ブラウザとUIテスト:開発サイクルの高速化

Cursor 2.0では、Cursorエディタ内にブラウザを直接表示できるようになりました。これにより、フロントエンド開発で「コードを書く → ブラウザで確認する」という画面切り替えが不要になります。

さらに強力なのが、表示されたブラウザ上の特定のUI要素を選択し、それをコンテキストとしてAIに渡せる点です。「このボタンのデザインを変えて」といった直感的な指示が可能になり、開発体験が大幅に向上します。

自動テスト機能

公式は、この機能を「エージェントが自分の作業をテストし、反復できる」機能と説明しています。エージェント自身がテストを実行し、正しい結果が得られるまで自動で反復できるため、開発サイクルの高速化に直結します。

これは、従来のAIコーディングツールでは実現できなかった、テストとフィードバックの自動化を意味します。

コードレビューの効率化

開発現場でAIエージェントの活用が進む中、Cursorチームは新たなボトルネックを認識していました。それは「コードレビュー」と「テスト」という2つの工程です。

Cursor 2.0では、この両方の解決にも着手しています。

エージェントによる変更の素早い確認機能が強化され、必要に応じてコードを深く追えるようになりました。従来のIDE表示への切り替えも継続サポートされており、段階的な移行が可能です。

スピーチモード(ボイスモード)

Cursor 2.0では、音声でコードを指示できる「スピーチモード」も搭載されました。タイピング不要でコーディングを進める「ボイスコーディング」のトレンドにも対応しています。

これにより、キーボードから手を離さずにコーディングを続けたい場合や、アイデアを素早く形にしたい場合に、音声で指示を出すことができます。

技術インフラストラクチャ:大規模な投資が支える高性能

Composerの開発には、大規模な技術投資が行われています。

訓練基盤

Cursorは、PyTorchとRayを活用したカスタム訓練基盤を構築し、非同期強化学習を大規模に実現しています。

MXFP8 MoE kernelsとエキスパート並列、ハイブリッド分割データ並列を組み合わせることで、通信コストを最小限に抑えつつ、数千枚のNVIDIA GPUまでスケール可能にしています。

サンドボックス環境

モデルにツールを効果的に呼び出すことを学習させるには、クラウド上で数十万の並列コーディング環境を同時に稼働させる必要があります。

このワークロードを支えるため、Background Agents向けに構築した既存のインフラを拡張し、学習ジョブのバースト的な特性とスケールに対応できるよう仮想マシンのスケジューラを書き直しました。これにより、RL環境と本番環境のシームレスな統合が実現されています。

この大規模なインフラ投資は、Cursorが独自モデル開発に本気で取り組んでいることを示しています。

企業向け機能:チーム開発にも対応

Cursor 2.0では、企業利用を意識した機能拡充も行われています。

チーム共有機能

カスタムルール、コマンド、プロンプトをチーム全体で共有できます。これにより、チーム内でのコーディング規約やベストプラクティスを統一し、AIエージェントにも反映させることができます。

クラウドエージェント

高い信頼性と即座の起動を実現したクラウドエージェントが提供されます。これにより、ローカルマシンのリソースを消費せずに、高性能なAIエージェントを利用できます。

エンタープライズ対応

ブラウザツールの企業向けサポートが強化されています。セキュリティやコンプライアンスに配慮した企業利用が可能です。

ユーザーの反応:賛否両論の大型アップデート

この大きな変革に対し、Redditなどのコミュニティでは賛否両論、様々な意見が飛び交っています。

肯定的な反応

Composerの実力に対しては、「Composer-1は最初期待していなかったが、実際に使ったら問題もすぐ解決できて驚いた」「AIが本当にコードを”考えている”レベルに来ている」と、その実用性を高く評価する声が多数あります。

「とにかく早い」「サクサク動いて、使用体験が良い」「スピード感がすごい」といった、速度に対する絶賛の声も目立ちます。

コストパフォーマンスに関しても、「Composer-1は(同等の性能を持つ)Claude 4.5 Sonnetより4.5倍安い」といった具体的なコスト比較が投稿され、速度とコストのバランスを評価する向きもあります。

否定的な反応・懸念

UIへの戸惑いが、最も多い不満です。「使いにくくなった」「ルール表示(変更差分)が分かりづらい」「オプションで旧UIに戻したい」という声が目立ちます。

大胆すぎるUI変更は、多くの既存ユーザーを戸惑わせており、この新しい「エージェント中心」のワークフローが受け入れられるかどうかが鍵となりそうです。

マーケティングへの批判もあります。「Composerモデルについての説明が簡素すぎる」「Appleのマーケティングみたいだ」と、公式の説明不足やプロモーション手法への批判も見られます。

価格設定への不満も依然として存在します。「Composerは安いモデルのはずなのに、Cursor自体の価格設定が高い」「(月額20ドルの)カーソルは高い」と、根源的な価格設定への不満が表明されています。(この点に関しては他のAIサービスの料金とそこまで差があるように思わないですが…)

複数エージェントの効率性に対しても、「同じ機能を競わせるのは非効率で無駄ではないか」「その場面が少ない」という実用性への疑問が呈されています。

開発現場への影響:パラダイムシフトの始まり

Cursor 2.0のリリースは、AI開発ツール市場において重要な転換点となる可能性があります。

開発体験の改善

現役エンジニアの視点から見ると、特に以下の点で開発体験の大幅な改善が期待できます。

- 反復速度の向上により、30秒以内の応答で開発サイクルが高速化します。従来のAIコーディングツールでは、AIの応答を待つ時間が開発フローを途切れさせる要因となっていましたが、Composerはこの問題を根本から解決しています。

- 並行開発の実現により、複数のアプローチを同時進行で検証可能になります。これは、従来の開発手法では実現できなかった、新しい問題解決のアプローチです。

- 品質保証の自動化により、テスト工程の自動実行と修正が可能になります。エージェント自身がテストを実行し、正しい結果が得られるまで自動で反復できるため、開発者はより上流の設計に集中できます。

開発者の役割変化

Cursor 2.0は、「AIにどう仕事をさせるか」という新しい開発スタイルを強力に推進しています。

爆速の「Composer」モデルは、細かい修正やUI構築をAIに任せ、人間はより上流の設計に集中するという流れを加速させます。

「成果物に集中し、詳細はエージェントに任せる」という思想は、開発者の役割を「コードを書く人」から「システムを設計し、AIを指揮する人」へと変化させる可能性を秘めています。

競争環境の変化

Cursor 2.0のリリースは、従来のOpenAIやAnthropicのモデルに依存する構造から、独自モデルによる差別化戦略への移行を示しています。

これは、AI開発ツール市場の競争構造を変える可能性があります。今後、他のAIコーディングツールも独自モデルの開発に乗り出すかもしれません。

まとめ:AI時代のソフトウェア開発の未来

Cursor 2.0は、単なるバージョンアップではなく、AIエージェント中心の開発環境という新しいパラダイムを提示する革命的なアップデートです。

- Composer – コーディング特化の超高速モデル

- マルチエージェント – 複数のAIを並列実行する新UI

- 統合環境 – ブラウザ、テスト、レビューの一体化

この3つの柱が組み合わさることで、Cursor 2.0は従来のAIコーディングツールとは一線を画す開発体験を提供しています。

今回のリリースは、AI開発ツールの進化における重要な一歩と言えます。開発者の皆さんには、ぜひ実際に体験することをオススメします。

Cursor 2.0は、AI時代のソフトウェア開発の未来を示す重要なマイルストーンです。細かい修正やUI構築をAIに任せ、人間はより上流の設計に集中するという流れは、今後さらに加速していくでしょう。