軽量で柔軟。最高にスマートな仕様駆動開発(SDD)フレームワーク、OpenSpecとは。

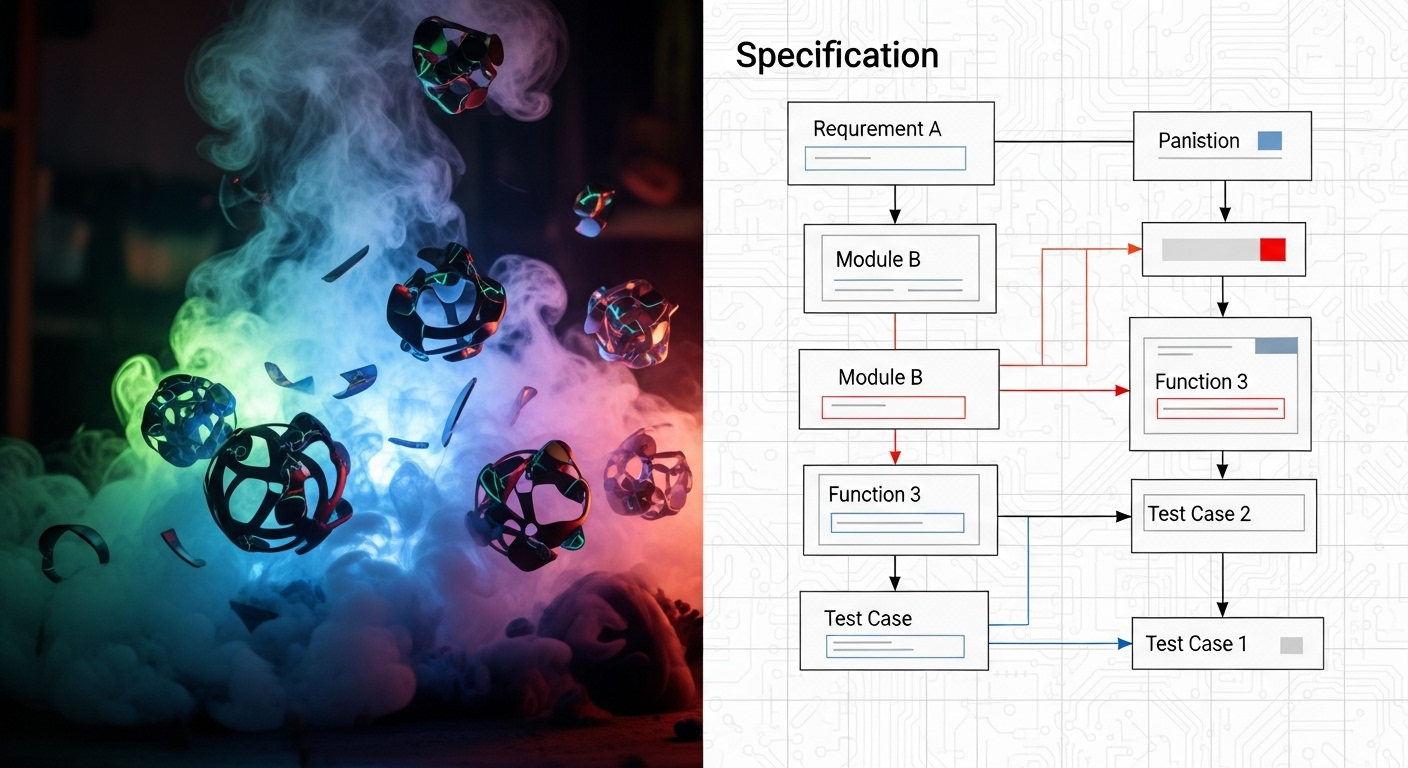

OpenSpecで「雰囲気」駆動開発から「仕様」駆動開発へ

AIに自然言語で指示を出し、厳密な仕様書よりも「雰囲気」や「ノリ」を重視してスピーディに開発を進める”バイブコーディング”は近年開発現場においても注目の的となっています。

ですが、プロトタイピングやアイデア創出の初期段階で絶大な効果を発揮する一方、その自由さゆえに品質のばらつき、保守性の低下、ドキュメント不足といった課題も浮き彫りになっています。

本記事では、こうしたバイブコーディングの課題を解決し、AIとの協調作業を次のレベルへと引き上げるためのツールとして注目されているOpenSpecを紹介します。OpenSpecは、「仕様駆動開発(Spec-Driven Development, SDD)」のアプローチを取り入れることで、バイブコーディングのスピード感と、持続可能な開発に不可欠な構造化と思想を両立させることを目指しています。

この記事は、以下のようなエンジニアの方々を対象としています。

- バイブコーディングを実践しているが、品質や保守性に課題を感じている方

- AIコーディングアシスタントをチーム開発でより効果的に活用したい方

- 仕様駆動開発(SDD)に関心があり、具体的な実践方法を探している方

- プロトタイプ開発からプロダクト開発へのスムーズな移行を目指している方

バイブコーディングの「発火装置」としての役割を活かしつつ、いかにしてそれを燃え尽きさせることなく、持続可能な価値へと昇華させるか。その答えが、OpenSpecが提唱する仕様駆動開発の世界にあります。

OpenSpecとは? AI時代の仕様駆動開発(SDD)ツール

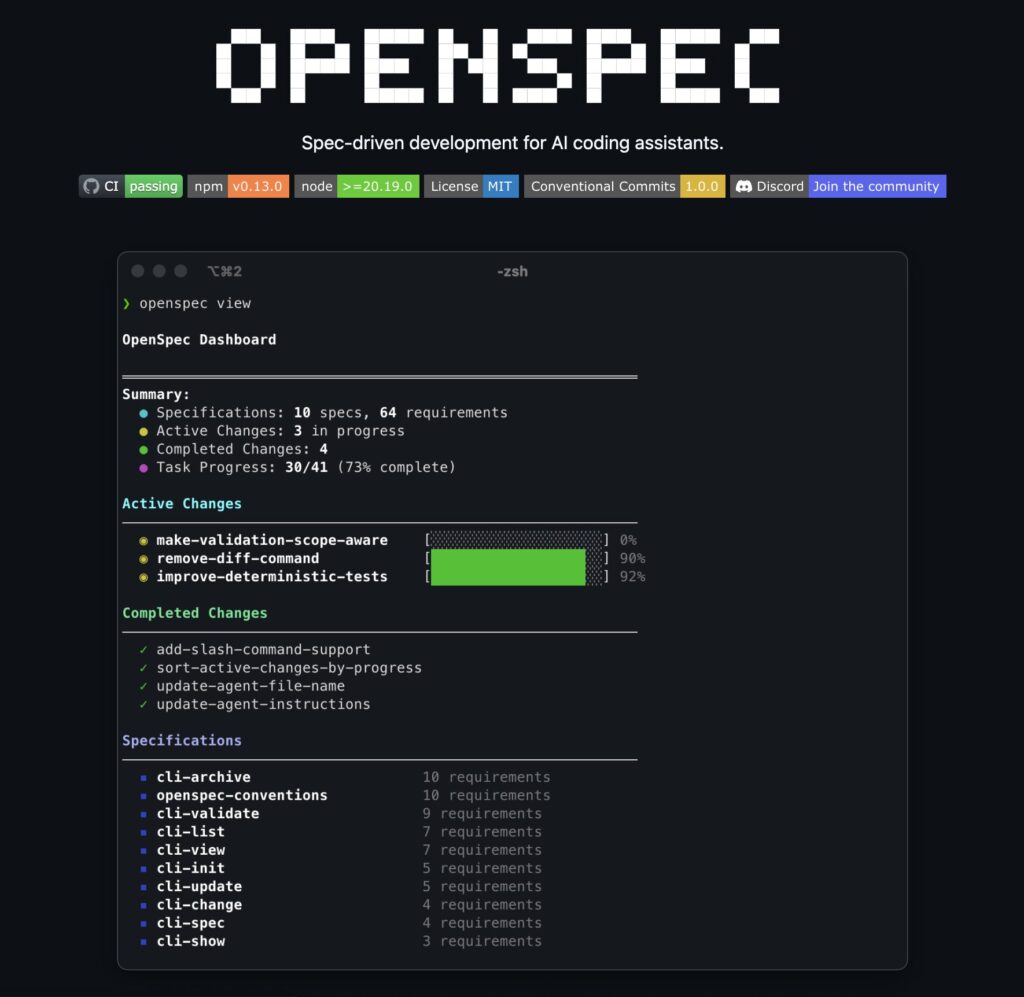

OpenSpecは、Fission-AIによって開発されているオープンソースのツールで、AIコーディングアシスタントとの協業に「仕様駆動開発(Spec-Driven Development, SDD)」のワークフローを導入し、確定的でレビュー可能な出力を提供することを目的としています。

AI coding assistants are powerful but unpredictable when requirements live in chat history. OpenSpec adds a lightweight specification workflow that locks intent before implementation, giving you deterministic, reviewable outputs.1

SDDとは、その名の通り、開発の最初に「仕様(Spec)」を明確に定義し、その仕様を共通言語として開発を進めるアプローチです。これにより、バイブコーディングの課題であった曖昧さを排除し、開発プロセスに規律と予測可能性をもたらします。2

OpenSpecで何ができる?OpenSpecが提供する主な機能

OpenSpecの中核は、シンプルかつ強力なファイル構造とコマンドラインインターフェース(CLI)にあります。

| 機能 | 概要 |

| 変更提案(仕様)作成 | コードを実装する前に、人間とAIが仕様に合意するワークフローを強制します。 |

| 構造化された変更管理 | プロジェクト内にopenspec/ディレクトリを作成し、現在の仕様を保持するspecs/と、変更提案を管理するchanges/の2つのフォルダで情報を分離します。これにより、変更内容が明確になり、レビューが容易になります。 |

| 変更の追跡と監査 | 変更提案、タスクリスト、仕様の差分(デルタ)がすべて1つのフォルダ(/changes内の/archiveのフォルダ)にまとめられ、誰が何をしようとしているのか、したのかが一目瞭然になります。 |

| 既存AIツールとの高い互換性 | GitHub Copilot、Cursor、Claude Codeなど、多くの主要なAIコーディングアシスタントと連携できます。OpenSpecの利用に特別なAPIキーは不要です。 |

この仕組みにより、OpenSpecはバイブコーディングの「雰囲気」を、チーム全員が参照できる明確な「仕様」へと変換し、AIによるコード生成の精度と一貫性を劇的に向上させるのです。

OpenSpecのワークフロー:アイデアから実装まで

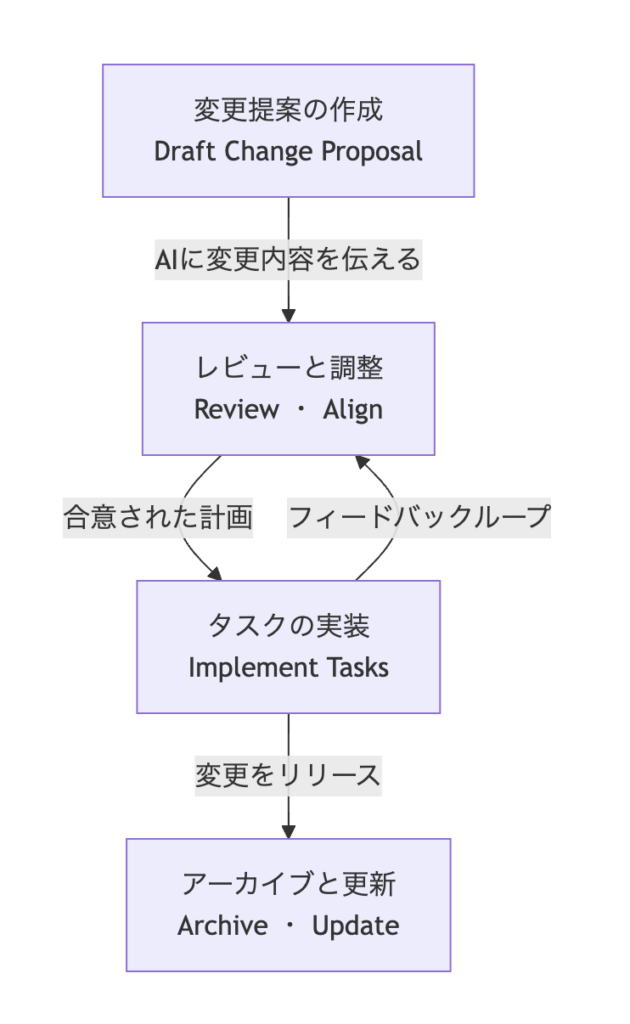

OpenSpecのワークフローは、以下の4つのステップで構成されています。このプロセスを通じて、アイデアは段階的に具体的な仕様へと落とし込まれ、実装へと繋がっていきます。

1. 変更提案の作成 (Draft Change Proposal)

開発者は、AIアシスタントに対して「プロフィール検索に役割とチームによるフィルターを追加する」といったように、自然言語で変更内容を伝えます。

Claude Codeなどのツール上で/openspec:proposalコマンドを使用します。コマンドに引数の形で機能詳細を追加しても良いですし、引数なしで実行しても AIが確認をとってくれます。

AIはこれを受け、openspec/changes/ディレクトリ内に、変更提案(proposal.md)、タスクリスト(tasks.md)、仕様の差分ファイル(specs/)を含むフォルダを自動的に生成します。

2. レビューと調整 (Review & Align)

生成された仕様を人間とAIがレビューします。「役割フィルターの受け入れ基準を追加して」といった指示を出すことで、仕様をさらに詳細化していきます。このフィードバックループを繰り返すことで、実装前にすべての関係者が仕様に合意します。

調整が完了したらopenspec validateをターミナル上で行いましょう。

これを行うことで仕様書のフォーマットと構造を検証してくれます。

AIによる仕様書の書き方についての差分が出ないように確認してくれるということです。

このコマンドはAIが変更提案を作成した後と仕様を編集した後、実装を開始する前に行うのが良いでしょう。

タスクの実装 (Implement Tasks)

仕様が固まったら、AIにタスクの実装を指示します。AIはtasks.mdに記載されたタスクリストに基づき、仕様に準拠したコードを生成します。

アーカイブと更新 (Archive & Update)

すべてのタスクが完了したら、変更をアーカイブします。これにより、changes/ディレクトリで行われた仕様の変更が、プロジェクトのマスター仕様であるspecs/ディレクトリにマージされ、生きたドキュメントとして更新され続けます。

この一連の流れをopenspecコマンド(list, show, validate, archiveなど)がサポートし、スムーズな仕様駆動開発を実現します。

OpenSpecの始め方と他ツールとの比較

OpenSpecの始め方

OpenSpecの導入は非常に簡単です。

# グローバルにCLIをインストール

npm install -g @fission-ai/openspec@latest

# プロジェクトのルートディレクトリに移動

cd your-project

# OpenSpecを初期化

openspec initopenspec initを実行すると、使用しているAIツール(GitHub Copilot, Cursorなど)を尋ねられ、それに応じた設定ファイルが自動で生成されます。

他のSDDツールとの比較

仕様駆動開発のツールは他にも存在しますが、OpenSpecには明確な利点があります。

| ツール | 特徴 | OpenSpecとの違い |

| spec-kit | Greenfield(新規開発)プロジェクトに強い。 | OpenSpecはspecs/とchanges/を分離することで、既存機能の変更や複数の仕様にまたがる更新(Brownfield開発)にもスケールしやすい設計になっています。 |

| Kiro.dev | AWSが提供するAI IDE。VibeモードとSpecモードを持つ。 | OpenSpecは、特定のIDEに依存せず、使い慣れた様々なAIコーディングアシスタントと連携できる、より汎用的なツールです。 |

OpenSpecは、特定のベンダーやツールにロックインされることなく、柔軟に仕様駆動開発を導入できる点が大きな魅力です。また、プロジェクトの途中から導入しやすい点も大きな魅力です。

まとめ:バイブコーディングの「ノリ」を、持続可能な「価値」へ

バイブコーディングは、AI時代の開発における強力な「発火装置」です。しかし、その火花をプロダクトという大きな炎へと育てるには、それを支えるための「設計と思想」が不可欠です。

OpenSpecは、仕様駆動開発(SDD)という実績のあるアプローチを、現代のAI開発ワークフローに適合させたツールです。バイブコーディングのスピード感や創造性を損なうことなく、以下の価値を提供します。

- 予測可能性: 「何が作られるか」が事前に明確になる。

- 品質向上: 仕様に基づいた実装とレビューが可能になる。

- 持続可能性: 生きたドキュメントが常に更新され、属人化を防ぐ。

もしあなたが、バイブコーディングの限界を感じ、「雰囲気」だけの開発から脱却したいと考えているなら、OpenSpecはまさにそのための第一歩となるはずです。まずは次の機能開発から、「コードを書く前に、仕様をテキストに書き出す」という文化を、OpenSpecと共にチームに導入してみてはいかがでしょうか。